Algunos descubrimientos

trascendentales para la ciencia tienen lugar de forma casual. Quizás la

historia de Newton, la manzana que cae y el descubrimiento de la

forma en que funciona la gravedad sea apócrifa, pero el descubrimiento de Aidan

Dwyer es absolutamente real. Este estudiante de solo 13 años de edad,

paseando por un bosque, descubrió que si se orientan las celdas fotovoltaicas

respecto del Sol de una determinada manera, su rendimiento puede mejorar entre

un 20% y 50%. Parece que la disposición de las ramas de los árboles,

relacionada con la serie de números descrita en el siglo XIII por el

matemático italianoLeonardo de Pisa (también conocido como Fibonacci) no

es causal, y permite maximizar el aprovechamiento de la energía solar.

Algunos descubrimientos

trascendentales para la ciencia tienen lugar de forma casual. Quizás la

historia de Newton, la manzana que cae y el descubrimiento de la

forma en que funciona la gravedad sea apócrifa, pero el descubrimiento de Aidan

Dwyer es absolutamente real. Este estudiante de solo 13 años de edad,

paseando por un bosque, descubrió que si se orientan las celdas fotovoltaicas

respecto del Sol de una determinada manera, su rendimiento puede mejorar entre

un 20% y 50%. Parece que la disposición de las ramas de los árboles,

relacionada con la serie de números descrita en el siglo XIII por el

matemático italianoLeonardo de Pisa (también conocido como Fibonacci) no

es causal, y permite maximizar el aprovechamiento de la energía solar.

Distribución de los paneles

Hay historias relacionadas

con la ciencia que parecen extraídas del argumento de una buena novela, y esta

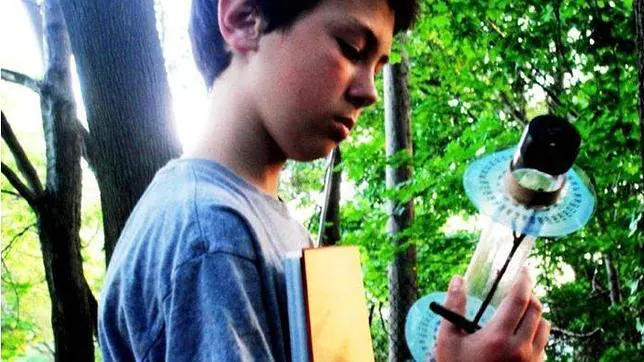

es una de ellas. Un joven estudiante estadounidense de séptimo grado llamado

Aidan Dwyer estaba dando un paseo por los bosques de las Catskill Mountains, al

norte del estado de Nueva York, cuando notó que las ramas desnudas de los

árboles no estaban orientadas al azar. Esto es algo que generalmente pasa

desapercibido para el 99% de las personas, y seguramente para prácticamente

todos los niños. Pero Aidan lo notó, y después de investigar un poco

“descubrió” algo de lo que ya se ha hablado en NeoTeo: la pauta de distribución de las hojas en las

ramas y de las ramas en el tronco de muchos árboles siguen la denominada Sucesión

de Fibonacci, una serie de números descrita en el siglo XIII por el

matemático italiano Leonardo de Pisa.

En efecto, desde hace mucho

se sabe que la naturaleza utiliza con frecuencia esta serie de números en sus

“diseños”, en la que cada término es la suma de los dos anteriores (1,

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... o Fn = Fn-1 + Fn-2). Desde la distribución de las

hojas de una lechuga hasta el número de conejos que podemos esperar tener

después de una determinada cantidad de generaciones, pasando por número de

individuos existente en cada generación de ancestros de un zángano, pueden

explicarse a partir de esta serie. Pero esto es algo que la mayoría de los

niños de 13 años suelen ignorar.

Aidan Dwyer lo notó, y tuvo

la genial idea de relacionar este hecho con la “dependencia” de la energía

solar que tienen los árboles. Puso manos a la obra, y construyó dos

pequeños captadores solares compuestos por un puñado de células fotovoltaicas para

ver si la forma en que las ramas crecían en los árboles tenía realmente alguna

influencia en la cantidad de luz que cada hoja recibía. Uno de los modelos

agrupaba los pequeños paneles siguiendo una distribución plana, igual a la que

normalmente utilizamos para acomodar las células sobre cualquier techo. El

segundo reproducía el patrón que el niño había observado en las ramas de los

árboles.

Aidan, una celebridad

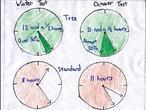

El resultado fue asombroso.

Con esta redistribución, el segundo panel -el que copia a la naturaleza- permite

generar como mínimo un 20% más de energía. En más: en determinadas épocas

del año, como el invierno, este rendimiento se incrementa hasta alcanzar el 50% por

sobre la distribución plana de toda la vida. Esto ha convertido al pequeño en

toda una celebridad, y ha “estimulado” a sus padres a patentar el

descubrimiento.

Se trata de una de esas

historias de las que cualquiera podría haber sido el protagonista, ya que todos

nosotros hemos visto miles de árboles, pero no ha sido hasta que Aidan puso sus

neuronas a trabajar que hemos descubierto esto. Por supuesto, la mejora en el

rendimiento se da cuando comparamos esta distribución respecto de un panel

solar tradicional fijo. Aquellos paneles motorizados que giran a lo largo del

día para “apuntar” al Sol son bastante más eficientes que los que tienen sus

celdas distribuidas según la Sucesión de Fibonacci, pero requieren de un

motor y energía extra para moverse.

El final de esta historia es

el previsible. Aidan ha conseguido un reconocimiento por su descubrimiento,

otorgado por el Museo Americano de Historia Natural, se ha registrado

una patente, y más de cuatro investigadores “serios” deben estar dando

cabezazos contra la pared. Esperemos que el trabajo de este avispado niño nos

permita en algún momento del futuro cercano independizarnos de la energía

generada quemando combustibles fósiles.

No hay comentarios:

Publicar un comentario